大阪トヨペットは、2025年1月から「学校では学べないサイエンス塾 トヨラボ」を開催しています。

トヨラボは、学校では学べない科学の楽しさを本格的に親子で学べるサイエンス教室です。

大阪トヨペットは、「トヨラボ」を通じて、次世代を担う子どもたちに科学の楽しさと可能性を届けたいと考えています。

1年を通して西淀店と中央店の2店舗でそれぞれ2ヶ月に一回定期的に開催を行い、年内はミズの教室のカリキュラムをご準備しています。

1月・2月の「カゼの教室」、3月・4月の「デンキの教室」、5月・6月の「ガスの教室」、7月・8月の「コオリの教室」に続き、9月・10月は「ツチの教室」を開催しました。

「地面の正体をしらべる」をテーマに、土の科学を先生の授業と実験を通して学びます。

授業は「皆さんが今立っている場所はどこでしょう?」という先生の問いかけからスタート。

「床!」「タイル!」「地球!」など、さまざまな答えが飛び出し、生徒の皆さんは自分たちが立っている地表について考えを深めました。

机の上には数種類の砂や石、土の入ったお皿とルーペが置いてあります。

まずはこの砂や土をじっくり観察してみましょう。

見るだけでなく、触ったり、においをかいだり、音を聞いたり、先生からも実験は五感を使うことがとても大事という話もありました。

観察後、用意された瓶にすべての砂や土を入れ、水を加えて大きく振ります。

これを少し置くとどのような変化が起こるでしょうか?

瓶の中の変化を待っている間、別の実験を行います。

先生が「泥遊びは好きですか?」と聞かれると皆ハイ!と大きく手を挙げてくれました。

店舗の中では泥遊びができないので、今回は砂より細かい片栗粉を使います。

片栗粉を観察したあと、スプーン5杯ほど水を入れます。

左右に動かすと水が流れ、ギュッと握ると塊になるくらいのものを目指します。

粉が溶けて片栗粉がドロドロとさらさらの間くらいになると、袋の上から触ってみましょう。

袋の端に固めて、握ってみると溶けていた片栗粉が固くなるのが分かります。

実際に袋の中に手を入れるとわかりやすいですが、片栗粉をギュッと握ると固くなり、離すとまたドロッとした液体に戻ります。

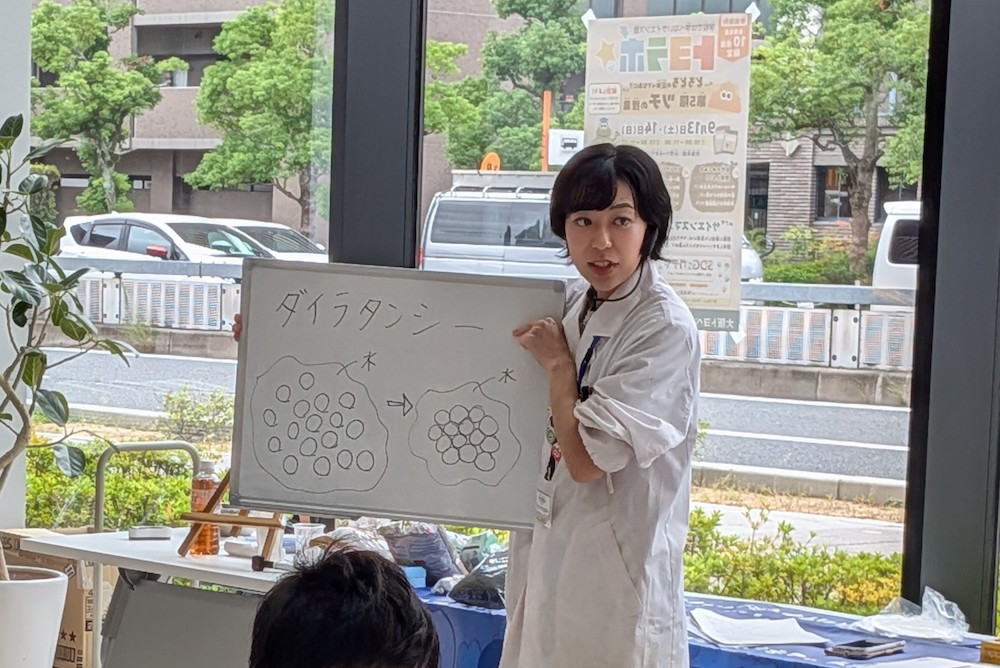

この現象を「ダイラタンシー現象」といいます。

微細な粒子(片栗粉)の隙間に水が入り込んでいるため液体状になっていますが、力が加わると粒子が密集して隙間が小さくなり、一時的に固体のように硬くなる現象です。

この現象は、海岸の濡れた砂浜に足跡をつけた時に一瞬乾いたように見える現象や、地震による液状化現象とも関連があることを学びました。

さて、先ほど土や砂、水を入れて混ぜた液体はどうなっているでしょうか?

泥水だった水が少し綺麗になっています。

少し分かりにくいですが、重い石が下に沈み、混ざっていた土や砂が層になっているように見えます。

これを「地層」といいます。

崖や海岸などで見られる地層は、砂や土などの堆積物が長い年月をかけて重なり、できた層であることが分かります。

さて、瓶の中の地層を勉強したところで、次は瓶の中の水について学びます。

少し時間を置いて色が薄くなった水ですが、まだまだ濁っています。この水を綺麗な水にするにはどうすれば良いでしょうか?

答えは「ろ過」です。どの授業でも毎回「ろ過!」と答えてくれる生徒さんがいらっしゃいました。

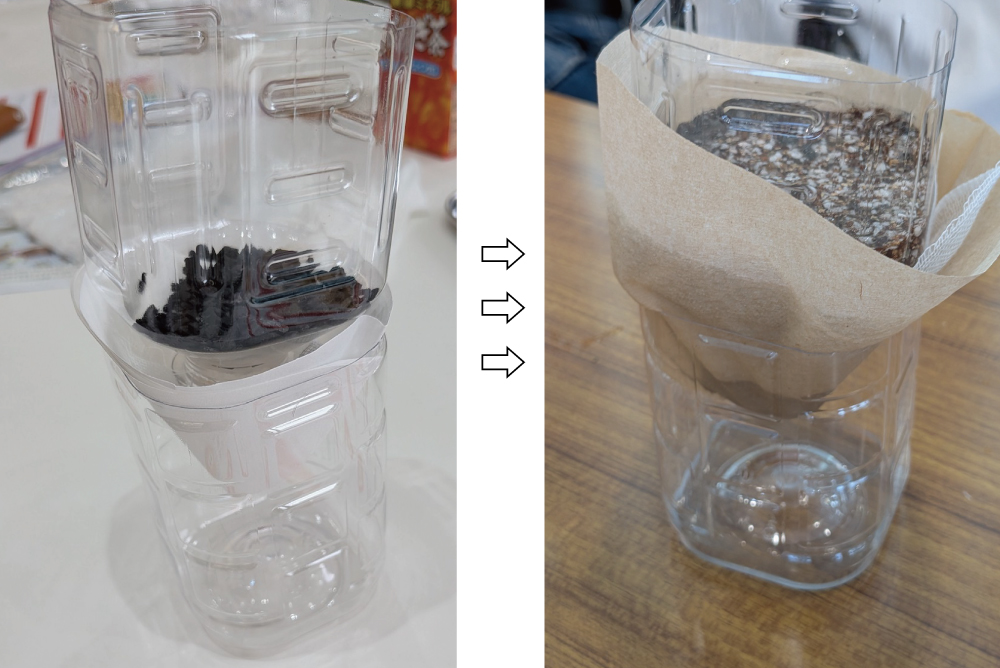

まずはペットボトル口の部分と底の部分を切り離したものが配られます。

そこに、ガーゼ、コーヒーフィルター、そして水や土壌を浄化する力を持つ「炭」を入れて手作りのろ過装置を作ります。

地層になった瓶の中身をもう一度振って泥水の状態に戻し、ろ過装置に入れると、濁った泥水が透明な水となって落ちてきました!

この変化には生徒の皆さんや保護者の方からも「お~」と声があがります。「飲めるの?」という質問がありましたが、残念ながらこの水は見えない菌がたくさんいるため飲めません。私たちが蛇口をひねって出てくる飲み水は、浄水場でいろいろな工程を経て飲めるようになっています。

さて、最後の実験は、皆さんお待ちかねの化石発掘です!

配られた化石を、ガリガリと掘っていきます。結構固いので保護者の方や先生と協力して掘ります。

化石や石が見えても、そこからきれいに掘り出すのに苦戦する姿も見られましたが、約15分後にはほとんどの方が発見し、こんな化石や石が出たよ!と報告してくれました。

出てきた化石をスマートフォンアプリのGoogleレンズで撮影し、何の化石か調べるという姿も見られました。

さて、たくさん土について調べたところで、毎回恒例のレポートタイムです。

今回も盛りだくさんで、ゆっくりレポートを書く時間が取れませんでしたが、それでも皆さん実験の合間にたくさん書いていただきました。

「泥水が分解されてきれいな水になって驚いた」

「ろ過装置が自分で簡単に作れて驚いた」

「ダイラタンシー現象が楽しかった」

「ひすいという宝石を発見して嬉しかった」

「土が動物や虫の死骸からできているのに驚いた」

「恐竜の歯のようなものが出てきた」

「今回をきっかけにもっと地層について調べようと思った」

などなど、発表も毎回たくさん手を挙げていただき、先生もスタッフも本当に嬉しいです。

実験だけでなく、レポート用紙に学んだことを記入することや、みんなの前で発表することも皆さんにとって良い経験になっていれば嬉しいです。

次回は、11月に西淀店で、12月に中央店で「ミズの教室」を実施いたします。

1年に渡って開催した「トヨラボ」もミズの授業で最後になります。

ペットボトルキャップでガチャガチャが回せるSDGsガチャも実施中!

ペットボトルキャップをご持参いただくと、10個までで1回、11個以上は2回ガチャが回せます。