大阪トヨペットは、2025年1月から「学校では学べないサイエンス塾 トヨラボ」を開催しています。

トヨラボは、学校では学べない科学の楽しさを本格的に親子で学べるサイエンス教室です。

大阪トヨペットは、「トヨラボ」を通じて、次世代を担う子どもたちに科学の楽しさと可能性を届けたいと考えています。

1年を通して西淀店と中央店の2店舗でそれぞれ2ヶ月に一回定期的に開催を行い、今後はガスの教室、コオリの教室、ツチの教室、ミズの教室のカリキュラムをご準備しています。

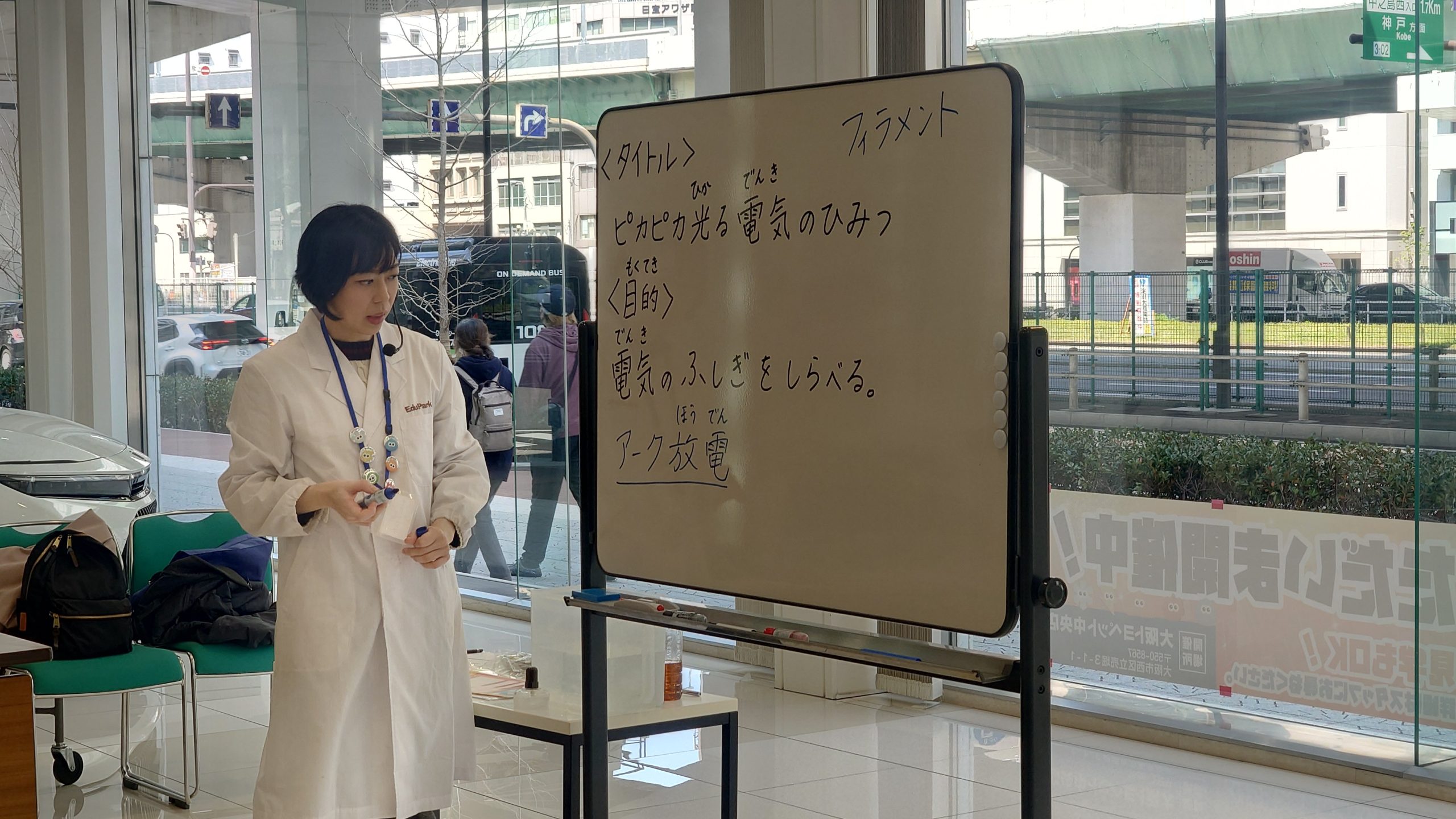

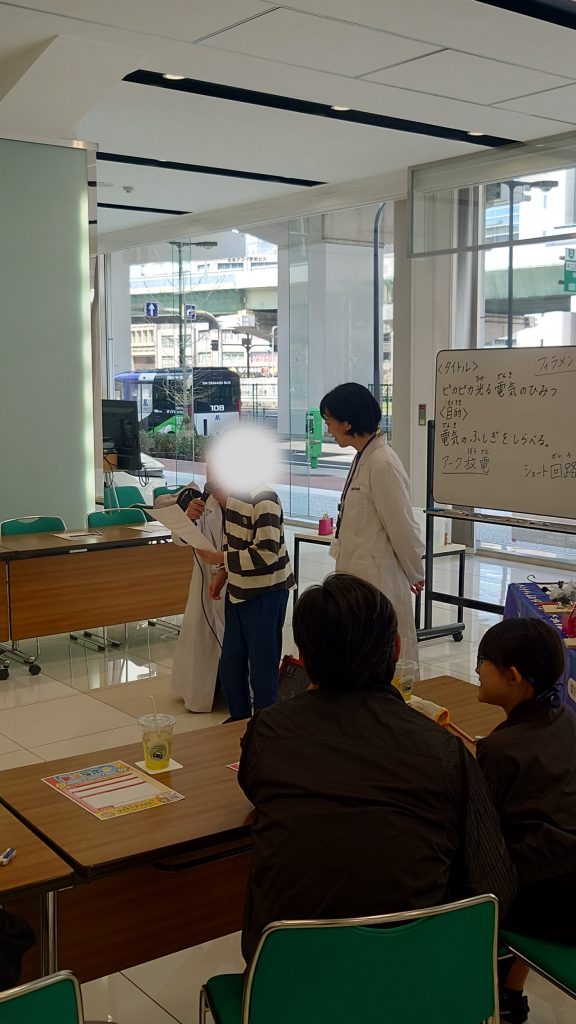

1月・2月の「カゼの教室」に続き、3月と4月は第二回「デンキの教室」を開催しました。「電気のふしぎをしらべる」をテーマに、電気が光るひみつを先生の授業と実験と通して学びます。

まずは、みんな見たことがある電球の中を見てみます。

電球の中はどうやって見えるでしょうか?口金(くちがね)部分をねじって取る?電球を割ってしまう?口金は電球としっかりと接着されていてひねっても取れません。電球を割れれば中は見られますが、もっと科学的に見る方法があります。

電球と口金の接着部分をアルコールランプであぶります。その後、水につけるとなんと電球と口金がきれいに分かれて中が見えるようになりました!

電球の中のぐるぐるになっている部分を「フィラメント」と言います。

先生がフィラメントを見せて回りながら、生徒の皆さんはじっくりとフィラメント見てレポート用紙に絵を書きます。

電球が光る光景は日常の当たり前の光景ですが、ガラスの部分がない状態で電気をつけるとどうなるでしょうか?生徒のみなさんからは「光らなくなる」「少し光るがすぐに消える」などたくさん意見が出てきました。

全員が見守る中で先生がスイッチをつけると…

なんとフィラメントが燃えてしまいました!

これには生徒のみなさんや保護者の方からも「おぉ~」と驚きの声があがります。

普段私たちが見ている電球は、ガラス部分があることで真空状態になっているためフィラメントが燃えずに光り続けていることが分かりました。

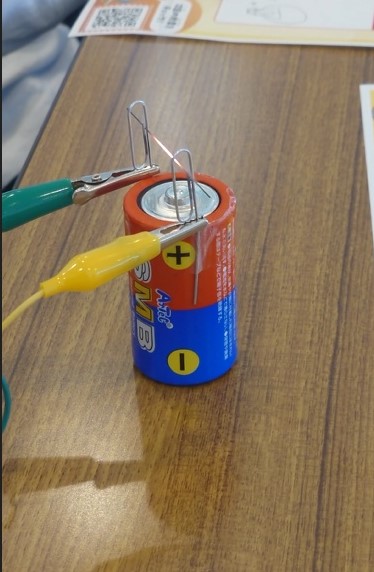

電球が光る仕組みが分かったところで、みんなでフィラメント作りを行います。フィラメントの部分はなんとシャーペンの芯!

ゼムクリップを付けた台にシャーペンの芯を通し、クリップ部分に2本のミノムシクリップケーブルをつなげます。2本のケーブルを角型電池につなげるとすぐにシャーペンの芯が赤く燃え始めました。

電流が強すぎるとすぐにポキッと折れてしまったり、弱すぎると煙が出るだけだったり、生徒のみなさんの中でもいろんな結果が出て隣同士結果を報告し合う光景も見られました。

電球以外にも日常にあるデンキがあります。天気が悪い日に…?と先生が尋ねると色んなところから「カミナリ!」と声が上がります。

雷は、空の雲と地面の間で大きな電圧がかかって、普段は電気を通さない空気が一時的に電気を通る道筋を作り、光と音を伴って電流が流れる現象です。

さらに電気は通りやすい方向に流れる性質があるため、雷はギザギザに見えます。

雷は落雷(らくらい)とも言い雲から地上に落ちているイメージですが、なんと地上から雲に流れる雷もあります。

そこで、実際に電流が流れる様子を見る実験をします。

生徒のみなさんには、目玉クリップが2つついた木の板が配られ、さらに炭が2つ配られました。クリップに挟む方に炭をつけて、持つ方に先ほどフィラメントの実験でも使用したミノムシクリップケーブルを繋げます。ケーブルに角型電池をつけて、炭をくっつけると…

炭のくっつけた部分が光りました!

炭を色んな方向からくっつけたり重ねたりすると強く光ったり弱く光ったり、小さな火花が散ったりします。

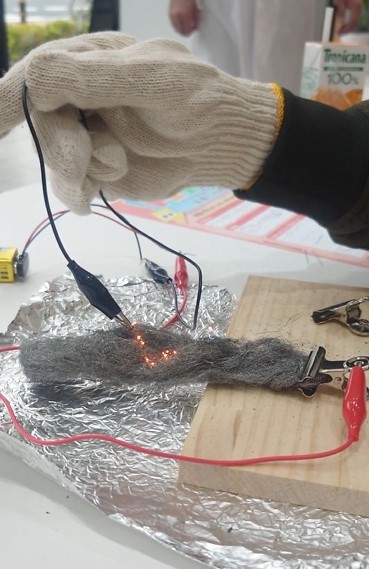

生徒のみなさんは危険のないようにしっかりと軍手をして、火花が飛ばないように姿勢を正して真剣に光っている様子を見守ります。

よく見ると、炭と炭をくっつけずに、近づけただけでも光っていることが分かります。空気に大きな電圧をかけることで空気に電気が流れる現象を「アーク放電」と言います。

さらに、電気や電動機など本来の大きな抵抗を経由せずに、回路を直接円でつなげることを「ショート回路」と言います。

さらにもう1つ実験を行います。

さきほどは炭を使用しましたが、次はスチールウールを使用します。木の板の目玉クリップにスチールウールを挟み、炭の実験とは違い片方のみミノムシクリップケーブルをクリップにつなげます。

そして、もう片方のケーブルでスチールウールをなぞると…

ケーブルで触れた部分からパチパチと火花が出てきました。

生徒のみなさんは保護者の方とスチールウールをつついたりなぞったり、火花の出かたを試しながら実験を楽しんでいました。

最後は、今日学んだことをレポート用紙に書いてみんなの前で発表をします。各回2~3名の方が積極的に手を挙げてくれて先生もびっくり喜んでいました。

「シャーペンの芯の実験で芯によって光り方が違った」

「電球の中がからっぽだったのがびっくりした。フィラメント作りが楽しかった」

「炭のやつがこんな風に光るんだなという発見があった」

「スチールウールをフワッと広げるとよく光った」

など、皆さん今回の授業から学んだことを発表してくれました。

実験だけでなく、レポート用紙に学んだことを記入することや、みんなの前で発表することも皆さんにとって良い経験になっていれば嬉しいです。

次回は、5月に西淀店で、6月に中央店で「ガスの教室」を実施いたします。

皆様のご参加をお待ちしております!